|

|

|

|

| |

К 1935 г. в Советском Союзе выпустили бомбардировщик нового поколения — СБ. Он

развивал скорость 420 км/ч и был способен уйти практически от любого истребителя.

Чуть позже скоростные бомбардировщики построили в Великобритании («Бленхейм»),

Германии (Do 17, Не 111) и Италии (SM.79, «Фиат» Вг.20).

В середине 30-х гг. были созданы пикирующие бомбардировщики. Они сбрасывали бомбы

не в горизонтальном полёте, как обычно, а во время крутого, под углом 45—80°, снижения

(пикирования). Точность попадания при таком способе существенно выше. Пикирующие

бомбардировщики надёжно поражали малоразмерные пели, например мосты, корабли, укреплённые

огневые точки противника. Особое распространение эти самолёты получили в палубной

авиации, прежде всего для борьбы с кораблями противника — целями не только малоразмерными,

но и маневрирующими. Кроме того, пикирующие бомбардировщики позволили организовать

эффективную поддержку наземных войск на поле боя. Их вызывали «для работы по конкретным

целям»: уничтожить артиллерийские позиции или командный пункт, подавить огневую точку...

Турель увеличивает угол обстрела за счёт расположения одного или нескольких

пулеметов на кольце, вращающемся вокруг стрелка, и облегчает его работу.

Самая известная из подобных машин — немецкий одномоторный (1200 л. с.) самолёт JU 87

(1939 г.). Он нёс до 500 кг бомб (позже до 1 т); экипаж состоял из 2 человек. Однако

невысокая (360 км/ч) скорость позволяла успешно действовать только под надёжной защитой

истребителей — в противном случае охотник сам становился лёгкой добычей.

К началу 40-х гг. военно-воздушные силы пополнились тяжёлыми бомбардировщиками

новой разновидности — высотными. Полёт на большой высоте (8000—9000 м) выгоден сам

по себе: увеличивается скорость и дальность, уменьшается вероятность обледенения самолёта.

Для бомбардировщика это означало ещё и большую безопасность: зенитный огонь уже не

представлял угрозы, а действия истребителей-перехватчиков были сильно осложнены.

|

|

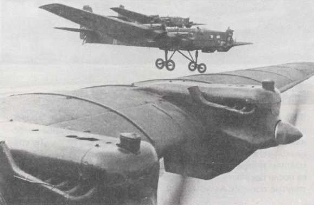

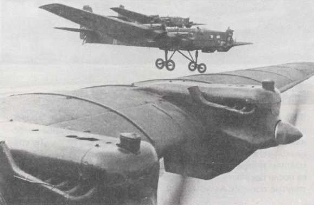

Тяжёлый бомбардировщик ТБ-3. СССР.

Тяжёлый бомбардировщик ТБ-3. СССР.

Один из символов советской авиаиии 30-х гг. Такие самолёты (несколько

переоборудованные и без вооружения) впервые совершили посадку на Северном полюсе.

|

|

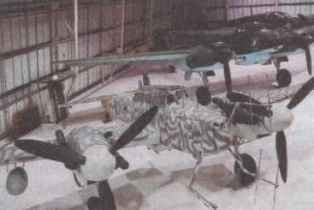

Скоростной бомбардировщик СБ. 1935 г. СССР.

Скоростной бомбардировщик СБ. 1935 г. СССР.

Когда СБ был принят на вооружение, он превосходил по скорости почти все

истребители в мире. СБ успешно воевали в Испании, Китае, участвовали

в Финской кампании (1939—1940 гг.). Однако к началу Второй мировой войны

ни скорость, ни оборонительное вооружение уже не спасали их от истребителей

противника. |

|

|

Бомбардировщик Не 111Н-3.

1936 г. Германия.

Дебютировал в Гражданской войне в Испании (1936—1939 гг.). Во Второй мировой

участвовал в разгроме армий Польши, Франции, в битве за Британию, нападении на

СССР. На его счету ракетные атаки (при помоши крылатых ракет «Фау-1») Лондона и

Манчестера (февраль 1945 г.). |

| Появление высотных бомбардировщиков

заставило всерьёз заняться разработкой бомбардировочных прицелов. Самым совершенным

считался американский «Норден»: он позволял в идеальных условиях с высоты 7000—8000 м

попасть в цель размером 15x15 м.

Самолёты для поддержки войск на поле боя вынуждены действовать на малой

высоте и потому особенно уязвимы для зенитного огня. Штурмовик Ил-2, созданный

советским авиаконструктором С. В. Ильюшиным (1894—1977), сочетал в себе ударные

возможности (400 кг бомб, реактивные снаряды, 2 пушки калибра 23 мм, 2 пулемёта

калибра 7,62 мм) и мощную защиту (бронирование двигателя и кабины пилота спасало

даже от 20-мм снарядов). В Великобритании, Германии и США те же задачи решали

истребители-бомбардировщики — истребители, на которые при необходимости можно подвесить

бомбы и реактивные снаряды (вначале 200—250 кг, к 1944 г. — до 900 кг).

Радиолокаторы, появившиеся ещё в 30-х гг., вскоре совершенно изменили характер

действий военной авиации. Радиолокационные станции (РЛС), размещённые на земле, могли

обнаруживать летящие самолёты и ночью, и в облаках. Тем самым авиация лишалась последней

возможности действовать скрытно и появляться внезапно. Позднее более компактные РЛС

удалось разместить и на самолётах. Такие станции позволяли обнаруживать и перехватывать

воздушные цели или вести поиск кораблей и подводных лодок А в 1943 г. англичане создали

радиолокационный бомбовый прицел, и крупные неподвижные объекты, расположенные рядом с

подходящими ориентирами — характерными деталями ландшафта, уже не были в безопасности ни

ночью, ни при сильной облачности или в тумане...

Когда потребовалось установить РЛС для перехвата самолётов, самым подходящим вариантом

оказались тяжёлые истребители. Эти боевые машины имели необходимый резерв мощности и

вооружение, а также второго лётчика, без которого было бы крайне трудно обслуживать

сложную, громоздкую и капризную аппаратуру. Так появились всепогодные и ночные истребители,

ставшие грозой для бомбардировщиков, рискнувших, несмотря на малую скорость и

недостаточное вооружение, довериться темноте — своей единственной защите.

|

|

Пикирующий бомбардировщик Ju 87. 1937 г. Германия.

Пикирующий бомбардировщик Ju 87. 1937 г. Германия.

Стал одним из символов «блицкрига», эффективно поддерживая наземные войска во

время наступления и при обороне. Сбрасывая бомбы при пикировании, опытные

пилоты добивались отменной точности. |

Тяжёлый высотный бомбардировщик «Боинг» В-17 «Флаинг Фортресс».

40-е гг. США.

Тяжёлый высотный бомбардировщик «Боинг» В-17 «Флаинг Фортресс».

40-е гг. США.

К концу войны эти самолёты несли 2,2—2,7 т бомб и мошное оборонительное вооружение

(12 пулемётов калибра 12,7 мм). Однако, действуя без прикрытия истребителей, несли

ощутимые потери при встрече с немецкими перехватчиками. |

Бомбардировщик «Норт Америкен» В-25 «Митчелл». 1941 г. США.

Бомбардировщик «Норт Америкен» В-25 «Митчелл». 1941 г. США.

Типичный американский бомбардировщик Второй мировой войны. Имел мошное оборонительное

вооружение (12 пулемётов калибра 12,7 мм) за счёт уменьшения массы бомб. |

ПЕРВОЕ УПРАВЛЯЕМОЕ ОРУЖИЕ

Первенство в разработке и применении управляемого оружия,

запускаемого с самолёта, принадлежит Германии. В 1943 г. немцы успешно применили

радиоуправляемую бомбу. Точность попадания была высокой, но самолёту-носителю

всё ешё приходилось входить в зону зенитного огня. В том же году поступила на

вооружение и радиоуправляемая крылатая ракета — теперь не нужно было приближаться

к цели ближе чем на 2—3 км. Зимой 1944/45 г. немцы приспособили бомбардировщик Не

111 для запуска автоматических крылатых ракет «Фау-1». Так появился первый ракетоносец:

его «снаряды» преодолевали расстояние более чем в 100 км.

|

|

Штурмовик Ил-2. СССР.

Штурмовик Ил-2. СССР.

Ни один боевой самолет не строили в таком количестве, как бронированный штурмовик

Ил-2,

— более 36 тыс. машин. Однако это число говорит не только о достоинствах самолёта,

но и о больших потерях, понесённых во время войны. |

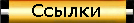

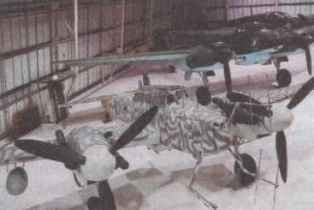

Истребитель Bf 110/Ju88. 1936 г. Германия.

Удачный ночной истребитель, переоборудованный из скоростного

истребителя-бомбардировшика. С 1942 по 1945 г. в ночном небе

Германии разыгрывались настояшие сражения с участием сотен самолётов,

где истребители порой видели свою цель только на экране РЛС. |

|

|

| <<< назад |

|

[ Военная авиация |

Первая война в воздухе |

Революционные перемены | Военная реактивная эпоха

| Современный боевой самолет |

Авиация XXI в. ]

[ Два тысячелетия назад |

Уилбер и Орвилл Райт | Первый успех |

Многомоторные самолеты и русские авиаконструкторы

| Между двумя войнами ]

[ История авиации |

После войны | Как устроен самолет

| Эпоха реактивного движения |

Авиация в СССР | Оранжевый «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

]

[ Техника воздушно-десантных войск |

Вертолеты |

Вертолеты для десанта | Боевые вертолеты |

Экранопланы и экранолёты ]

[ Дирижабли |

Кто будет строить дирижабли? | Посмотрите

на мир из окна дирижабля | Российские дирижабли |

Дирижабли возвращаются ]

[Воздушные шары |

Аэростаты | Транспорт «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»

Огненное сердце | Ракета-носитель ]

|